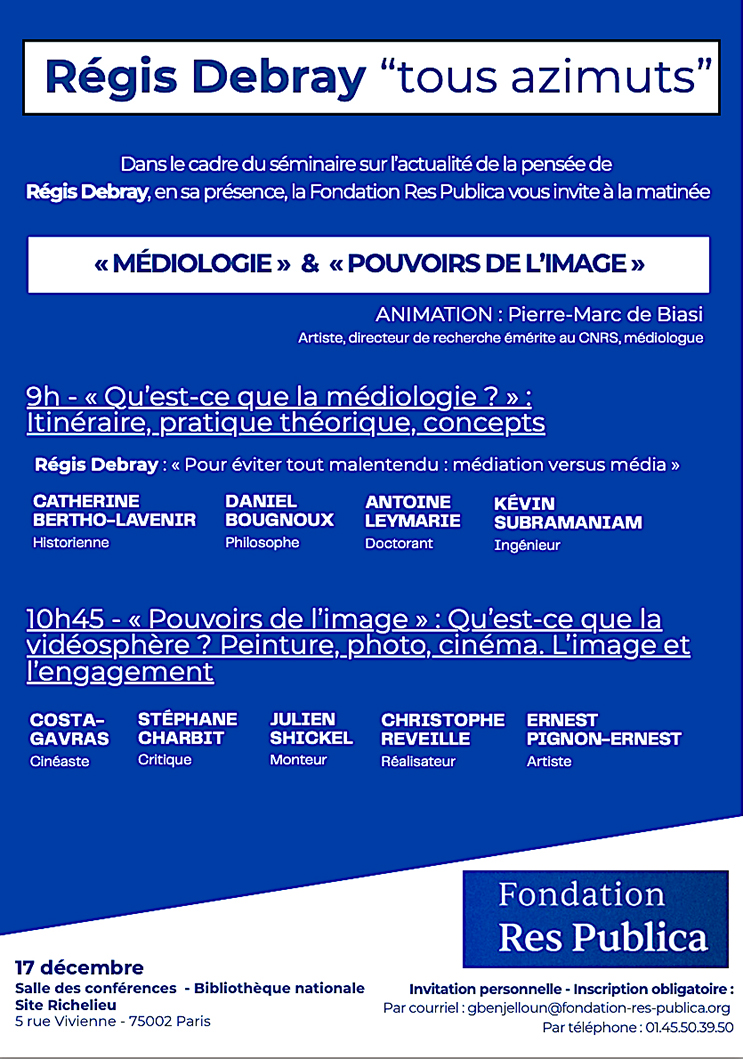

Dans le cadre du séminaire sur l'actualité de la pensée de Régis Debray, en sa présence, la Fondation Res Publica vous invite à la matinée « Médiologie » & « Pouvoirs de l'image », animée par Pierre-Marc de Biasi.

Invitation personnelle - Inscription obligatoire :

Par courriel : gbenjelloun@fondation-res-publica.org

Par téléphone: 01.45.50.39.50

Le 28 août 2025, Clara-Doïna SCHMELCK disparaissait, à l’âge de quarante ans, après avoir lutté pendant des mois contre un cancer de l’estomac particulièrement agressif. Clara travaillait comme journaliste web et comme enseignante, et s’était fait connaître pour l’excellence de ses enquêtes et de ses analyses sociales et politiques. Elle faisait également partie, depuis près de dix ans, du groupe de chercheurs en médiologie réuni par Régis Debray et elle était membre du comité de rédaction de la revue Médium. Le 3 septembre 2025, à la messe d’enterrement qui s’est tenue à Strasbourg, j’ai été chargé, au nom de notre collectif de médiologie, de prononcer quelques mots pour honorer sa mémoire et lui redire notre profonde amitié.

Les objets qui fabriquent notre futur. Quand la machine nous dit quoi penser et quoi faire. Contre l'incertitude de notre avenir, la nécessité d'interroger le présent. De quoi sera fait notre futur - celui des trente années à venir ? L'idéal du progrès, qui animait notre modernité, a fait long feu. Depuis peu, l'inquiétude domine et la question de l'avenir devient critique. Les équilibres précaires qui assuraient au monde un minimum de stabilité semblent se rompre, les menaces se multiplient : perte des solidarités, désaveu du politique, pandémie, extinction du vivant, fake news, dictatures, cyberattaques, rivalités impériales, crise énergétique, retour de la guerre en Europe... À quel avenir faut-il se préparer ? Comment y réfléchir ? Les prospectives de ce livre ont en commun un parti pris et une méthode, la médiologie, telle que conçue par Régis Debray : interroger les processus par lesquels les idées acquièrent le pouvoir d'agir sur le réel, au point de créer les instruments qui le métamorphosent. Rigoureux sans s'interdire l'humour, le diagnostic transite du technique au culturel et du symbolique au matériel, en se focalisant sur les objets, d'hier et d'aujourd'hui, qui nous parlent déjà de demain : entrevoir la révolution cognitive en examinant le smartphone et les algorithmes ; explorer l'amour au prisme de #MeToo ; la guerre à travers le drone ; la presse avec TikTok ; le cinéma face à la plateforme ; l'écologie via la futuriste " grelinette " championne du concours Lépine 1956, etc.

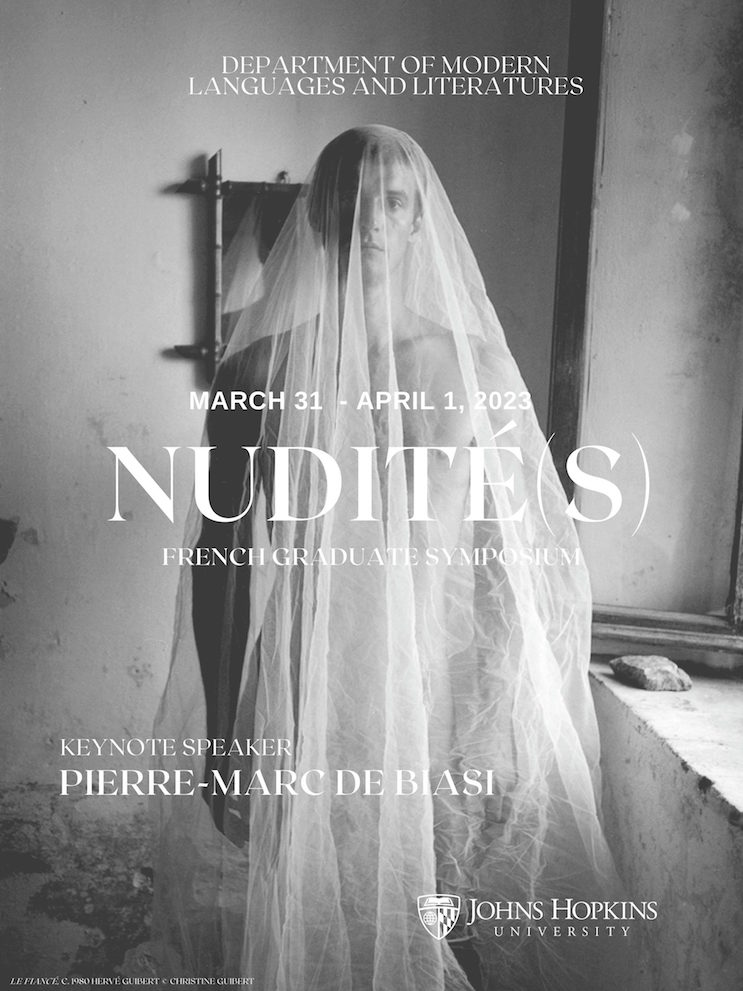

Comment passer de l’innocence perdue dans « J’aime le souvenir de ces époques nues » de Baudelaire à la couverture du magazine Lui ? Qu’est-ce qui différencie une scène de nu dans Les Valseuses de Blier d’une étude de nu de Laure Albin-Guillot ? Qu’est-ce qui relie La Liberté guidant le peuple à une manifestation des FEMEN à Paris ? Quelles que soient les réponses à ces questions, le phénomène de la nudité appelle un examen sous de multiples angles, incitant à remettre en question ses modes de lecture typiques.

Dans un sens traditionnel, la nudité décrit un état sans vêtements. En anglais, il y a une distinction entre l’adjectif naked, un état de nudité vécu par soi-même malgré les normes, et nude, un état de nudité médiatisé par le regard et le désir des autres. De telles nuances en engendraient d’autres : quand une personne est nue, que voyons-nous ? Si on nous donne une voix nue, qu’entendons-nous?

Dans quelle mesure la nudité est-elle une question de geste, plus implicite qu’explicite, qui révèle ou révèle ? Pensez à la poitrine couverte dans le Tartuffe de Molière et à l’ébauche qui est « Mon coeur mis à nu » de Baudelaire. Les applications potentielles semblent illimitées, qu’elles soient religieuses, morales, politiques ou esthétiques. La nudité cristallise la morale d’une époque ; pour cette raison, elle est hautement contextuelle.

Pendant la Renaissance, à la découverte du Nouveau Monde, la nudité était liée à l’étrangeté. On se souviendra de la fameuse phrase de Montaigne : « Mais quoi ! Ils ne portent point de hauts-de-chausses. » L’Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil de Jean de Léry montre la tension entre l’érotisme et la transgression lorsque les colonisateurs français ont tenté de s’habiller de femmes brésiliennes asservies. Au début de l’ère moderne, le Voyage autour du monde de Louis Antoine de Bougainville associe la nudité masculine à ceux qui quittent la société européenne.

Dans Les Bijoux indiscrets, Diderot fait de la nudité une métaphore de la quête de l’essence à travers le dévoilement, métaphore amplifiée par la rhétorique libertine sur les masques et la vérité. Au XIXe siècle, la nudité dans la littérature a acquis une autre dimension dans la poésie de Rimbaud, où elle peut être associée à la déformation d’un Vénus anadyomène. Dans les récits autobiographiques, l’écriture est souvent présentée comme une forme de nudité – celle que Hervé Guibert explore au carrefour de la littérature et de la photographie et qui fait l’objet de récents débats autour de l’autofiction.

Aujourd’hui, dans les domaines français et francophone, la nudité est parfois un sous-genre reconnu et valide de la photographie. À d’autres moments, il s’agit d’un choix esthétique dans le théâtre et la performance, d’une arme politique, d’une question économique et numérique en ce qui concerne la censure exercée par certaines entreprises privées comme Instagram, ou d’un objet érotique en ce qui concerne la pratique d’envoyer des « nus ». et ses commodifications.

Les nudités nous amènent à remettre en question le regard comme puissance normative, car elles se réfèrent à des faits dont les implications sociales et culturelles sont indéniables. La variation des normes et des marges de nudité dans le temps, l’espace, la société, l’âge et le sexe en est la preuve. Phénomène anthropologique et ethnique, la nudité, en particulier la « nudité du visage » (Lévinas), problématise notre responsabilité envers nous-mêmes autant qu’envers les autres. Est-ce que cela rend la nudité non humaine impossible ?

Loin de tout avoir montré, la nudité est de nature résolument plurielle, et nous espérons que ce colloque consacré à la question des nudités dans les espaces français et francophones nous aidera à en dévoiler les secrets.

Traduction en espagnol de Le troisième cerveau. Petite phénoménologie du Smartphone par Jorge Fondebrider. Colección Comunicación & Lenguajes, Ediciones Ampersand, 276 p., mars 2022

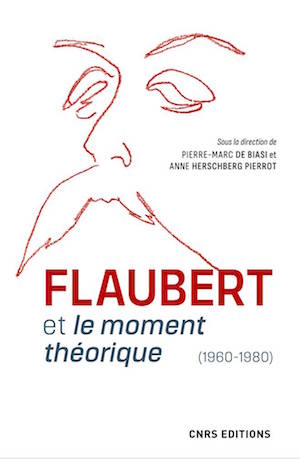

Et si Flaubert, dont on fête en 2021 le bicentenaire, n’était né, en réalité, qu’il y a une cinquantaine d’années ?

Entre 1960 et 1980, la France traverse une période d’intense effervescence intellectuelle : ce que l’on appellera le moment théorique. Les sciences de l’homme sont mises à contribution pour repenser la littérature selon les normes d’une axiologie formelle – le structuralisme – où prévalent les exigences de systématicité et de radicalité.

C’est dans ce contexte que Flaubert acquiert une notoriété de premier plan. En moins d’une décennie, il s’impose comme une référence dominante pour la nouvelle critique, l’Université et les jeunes romanciers qui découvrent sa flamboyante Correspondance à travers une anthologie, centrée sur sa poétique : Préface à la vie de l’écrivain de Geneviève Bollème, où il apparaît comme un véritable précurseur du roman contemporain et de l’esthétique conceptuelle.

De Roland Barthes à Michel Foucault, de Jean-Paul Sartre à Pierre Bourdieu ou à Jacques Rancière, de Michel Butor, Nathalie Sarraute et Alain Robbe-Grillet à Pierre Bergounioux ou Pierre Michon, de Jean-Pierre Richard à Gérard Genette, c’est toute une génération qui reconnaît en Flaubert la figure souveraine de l’écrivain, au sens absolu du terme, à la fois prophète du minimalisme, théoricien du style et du travail sur la prose, penseur du processus créatif et inventeur du roman moderne.

Sans chercher à être exhaustif, cet ouvrage suit l’ordre alphabétique pour explorer, à travers quelques grands acteurs du moment théorique, ce fascinant processus de réception créatrice dont nous continuons tous aujourd’hui à être les héritiers.

Et si Flaubert, dont on fête en 2021 le bicentenaire, n’était né, en réalité, qu’il y a une cinquantaine d’années ?

Entre 1960 et 1980, la France traverse une période d’intense effervescence intellectuelle : ce que l’on appellera le moment théorique. Les sciences de l’homme sont mises à contribution pour repenser la littérature selon les normes d’une axiologie formelle – le structuralisme – où prévalent les exigences de systématicité et de radicalité.

C’est dans ce contexte que Flaubert acquiert une notoriété de premier plan. En moins d’une décennie, il s’impose comme une référence dominante pour la nouvelle critique, l’Université et les jeunes romanciers qui découvrent sa flamboyante Correspondance à travers une anthologie, centrée sur sa poétique : Préface à la vie de l’écrivain de Geneviève Bollème, où il apparaît comme un véritable précurseur du roman contemporain et de l’esthétique conceptuelle.

De Roland Barthes à Michel Foucault, de Jean-Paul Sartre à Pierre Bourdieu ou à Jacques Rancière, de Michel Butor, Nathalie Sarraute et Alain Robbe-Grillet à Pierre Bergounioux ou Pierre Michon, de Jean-Pierre Richard à Gérard Genette, c’est toute une génération qui reconnaît en Flaubert la figure souveraine de l’écrivain, au sens absolu du terme, à la fois prophète du minimalisme, théoricien du style et du travail sur la prose, penseur du processus créatif et inventeur du roman moderne.

Sans chercher à être exhaustif, cet ouvrage suit l’ordre alphabétique pour explorer, à travers quelques grands acteurs du moment théorique, ce fascinant processus de réception créatrice dont nous continuons tous aujourd’hui à être les héritiers.

Conférence et débat public avec PM de Biasi pour son ouvrage Le Troisième cerveau (CNRS éditions) et Bérangère Stassin, pour son livre Cyber(harcèlement) (C&F éditions) : une « causerie scientifique » animée par Nathalie Million, journaliste à France Bleu Lorraine.

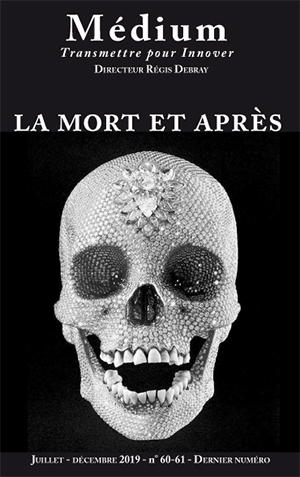

Disparaître : le deuil

Daniel Bougnoux Vivre la mort

C. Bertho-Lavenir Trois ans plus tard

F. Renucci C. Kouchner Le coup du paquet de cigarettes

Espérer : le spirituel

Michel Melot Notre part d’éternité

Monique Sicard Paradis pour les athées

Collectif Ce qu’en disent les religions

Jacques Billard Philo : hors sujet

François-B. Huyghe Héros, martyrs, victimes

Transfigurer : les images

Robert Dumas Mort à Palerme

Karine Douplitzky Masques mortuaires

Antoine Perraud La bouche d’ombre audiovisuelle

Jacques Lecarme Renaître par le suicide

Réparer : les techniques

Pierre-Marc de Biasi Fausses fenêtres sur l’éternité

Françoise Gaillard Restons-en là

Clara Schmelck La mort en ligne

Thierry Grillet À quoi rêvent les cadavres ?

Demeurer : les survivants

Régis Debray Prendre la suite

Paul Soriano Nos amis les morts

Jean-Yves Chevalier Parlons chiffres

Philippe Guibert Lazare à l’hôpital

Anthologie de la mort

Numéro dirigé par Pierre-Marc de Biasi et Clara Schmelck

in InaGlobal.fr, 4 décembre 2017

Rythme de l’info continue, jeunisme, tempo pub... les médias de masse sont à la fois reflet et acteur du présent : sous la pression de la concurrence qui les assujettit au flux tendu, radios et télés font émerger de nouveaux formats de voix en se faisant l’instrument de leur normalisation.

voir le texte

«Je donne tous mes manuscrits...» ou Les deux corps de l’écrivain

in Genesis n° 45, "Hugo" décembre 2017, pp. 32-46

voir le texte

Tous rois

in Médium n°54, "Le siècle du smartphone", numéro dirigé par Pierre-Marc de Biasi, janvier-mars 2018, pp. 23-45

voir le texte

Génétique des formes

in L'archicube n° 23, "Formes", décembre 2017, pp. 104-109

voir le texte

Le Manuscrit cannibale. Biographie, intertexualité, genèse

in La question de l'intime. Génétique et biographie, Daniel Delas, PULIM, collection "L'un et l'autre en français", juin 2018

voir le texte